Viessmann-Eisspeicher? Lieber Nicht!

Diese Seite ist Teil der Dokumentation Bauprojekt HAUS21: ein Haus für das 21. Jahrhundert. Einfamilienhaus mit Büro zum Wohnen und Arbeiten, klimaneutral beheizt und gekühlt, nachhaltig errichtet zur langfristigen flexbilen Nutzung, in wesentlichen Aspekten altersgerecht und barrierefrei.

Was ist ein Eisspeicher?

Der Viessmann-Eisspeicher ist eine Wärme- und Kältequelle zur Verwendung mit Sole-Wasser-Wärmepumpen. Ein Eisspeicher stellt somit eine Alternative zu anderen Energiequellen für Wärmepumpen dar, wie z.B. Umgebungsluft, Geothermie, oder Grundwasser.

Ein Eisspeicher ist ein großer mit Wasser gefüllter Tank, der von Sole-Leitungen durchzogen wird. Der Eisspeicher wird so tief im Boden versenkt, dass darüber neben einer isolierenden Schicht noch eine dünne Erdschicht zur Bepflanzung passt. Das Setzen des Eisspeichers erfordert Tiefbauarbeiten. Nach dem Einsetzen ist der Eisspeicher nicht mehr zugänglich (Problem, s.u.).

Eisspeicher und Wärmepumpe allein reichen nicht

Der Eisspeicher wird nicht allein verbaut, sondern benötigt grundsätzlich eine zusätzliche Wärmequelle in Form von Solar-Luft-Absorbern, manchmal aufgrund der Art der Aufstellung auch als Energiezaun bezeichnet.

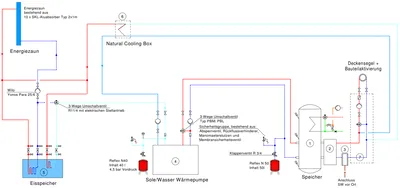

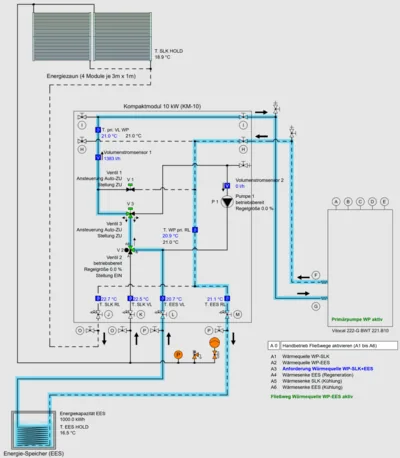

Entscheidendes Bauteil: das Hydraulikmodul

Die Wärmepumpe kann mit den zwei sehr unterschiedlichen Wärme- (und ggf. Kälte-) Quellen nichts anfangen. Sie ist nicht in der Lage, je nach Außentemperatur z.B. den Energiezaun für Wärme oder den Eisspeicher für Kälte anzuzapfen. Schon gar nicht kann sie die den Solestrom so lenken, dass der Eisspeicher im Winter mit Wärme aus dem Energiezaun “aufgeladen” wird.

Für all dies ist das Hydraulikmodul zuständig, das in obigem Bild leider fehlt. Das Hydraulikmodul ist das eigentliche Gehirn der Anlage. “Interessanterweise” liefert Viessmann weder die Hardware noch die Software bzw. Konfiguration des Hydraulikmoduls. Vielmehr kommt (bei uns) ein Universalregler UVR610S zum Einsatz. Die Konfiguration wurde, vermutlich im Auftrag Viessmanns, von BE Cologne vorgenommen.

Dies hat gleich mehrere Nachteile:

- Die zusätzlich involvierte Partei führt leicht zu “Fingerpointing”: neben dem Hersteller (Viessmann), dem Planer und dem Installateur ist nun noch BE Cologne als vierte Partei an Bord. Bei Problemen führt das schnell dazu, dass jeder nur auf seinen begrenzten Bereich schaut und achselzuckend kommentiert “bei mir ist alles in Ordnung”.

- BE Cologne betrachtet die Konfiguration als ihr Eigentum und gewährt keinen vollen Zugriff auf die Einstellungen des Hydraulikmoduls. Das schafft eine Abhängigkeit zu dieser Firma über die gesamte Betriebsdauer der Anlage (Jahrzehnte!).

- Insgesamt erhöhte Komplexität, was die Fehlersuche und Wartung deutlich erschweren kann.

Systemkomponenten

Somit gibt es vier wesentliche Systemkomponenten:

- Eisspeicher (Volumen z.B. 10 m³)

- Energiezaun (Länge z.B. 20 m)

- Wärmepumpe (z.B. Viessmann Vitocal 200-G, Typ BWC 201.B10)

- Hydraulikmodul

Zusätzlich benötigt werden natürlich die üblichen Komponenten einer Wärmepumpenanlage sowie zusätzlich einige spezielle Bauteile für die Variante Eisspeicher:

- Heizwasserspeicher

- Trinkwasserspeicher

- Frischwasserstation

- Druckausdehnungsgefäße

- Natural Cooling-Box

- Füllstation

- Schlammabscheider

- Luftabscheider

Wie man sieht, kommt so einiges zusammen, was sowohl den Preis als auch die Komplexität erhöht (Problem, s.u.). Auch der Platzbedarf im Keller ist nicht ohne.

Funktionsprinzip

Heizbetrieb

Im Heizbetrieb entnimmt die Wärmepumpe dem Eisspeicher Wärme, indem sie kalte Sole durchpumpt, die sich im Eisspeicher erwärmt. Das Wasser im Eisspeicher kühlt dabei ab und gefriert.

Die dem Eisspeicher entnommene Wärme wird vom Energiezaun wieder “aufgeladen”. Dazu pumpt das Hydraulikmodul in einem zweiten Kreislauf Sole vom Energiezaun zum Eisspeicher. Der Energiezaun kühlt hierbei ab; schon bei Außentemperaturen von einigen Grad über Null bildet sich eine Eisschicht am Energiezaun. Eine solche Eisschicht mindert die Effizienz des Energiezauns deutlich (Problem, s.u.).

Die Regelung des Hydraulikmoduls muss dafür sorgen, dass die Wassertemperatur im Eisspeicher um den Nullpunkt pendelt (Problem, s.u.). Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden Kreisläufe nicht gleichzeitig betrieben werden können (Problem, s.u.).

Kühlbetrieb

Im Kühlbetrieb wird die Flussrichtung umgedreht: die von der Wärmepumpe kommende Sole wird im Eisspeicher abgekühlt. Im Unterschied zum Heizbetrieb kann einmal entnommene Kälte nicht wieder aufgeladen werden (Problem, s.u.), da der Energiezaun nur Wärme liefert, keine Kälte. Sogenanntes “Active Cooling”, bei dem der Energiezaun im Sommer Wärme abgibt, ist explizit nicht möglich. Dafür müsste u.a. die Wärmepumpe hohe Sole-Eingangstemperaturen unterstützen. Unser Modell macht jedoch bei 25° C Sole-Eingangstemperatur Schluss.

Wo kommt die Wärme/Kälte her?

Wichtig: der Eisspeicher ist nur ein Pufferspeicher, nicht die eigentliche Wärmequelle. Man könnte zwar annehmen, dass der Eisspeicher Wärme bzw. Kälte aus dem Erdreich aufnimmt, das ist aber höchstens minimal der Fall.

Wärmequelle

Die Wärme kommt vom Energiezaun. Es liegt auf der Hand, dass dieser so ausgelegt sein muss, dass er auch bei langen Kälteperioden ausreichend Wärme liefern muss, um das Haus zu heizen und Trinkwasser für Küche, Bad und Dusche zu erwärmen. In der Praxis dürfte sich das als schwierig erweisen (Problem, s.u.).

Kältequelle

Die Kälte zum Kühlen im Sommer muss während der winterlichen Heizperiode gespeichert werden. Die Kältekapazität ist dabei auf die Speicherkapazität des Wassers im Eisspeicher begrenzt. Für einen typischen deutschen Sommer ist das nicht ausreichend (Problem, s.u.).

Das Kühlen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass der Eisspeicher die winterliche Kälte natürlich nicht über Monate hinweg in den Sommer retten kann. Das Wasser im Eisspeicher hat zum Sommerbeginn eine Temperatur von um die 12° C. Das lässt nicht mehr viel “Luft” zum Kühlen.

Fallstricke, Probleme, Einschränkungen

Energiezaun

- Der Energiezaun stellt die eigentliche Wärmequelle dar. Er muss ausreichend dimensioniert sein und benötigt viel Platz im Garten.

- Der Energiezaun friert schon bei Plus-Graden ein und arbeitet dann nicht mehr effizient (liefert nur noch wenig Wärme).

Eisspeicher

- Im Heizbetrieb muss das Hydraulikmodul die Temperatur im Eisspeicher um den Nullpunkt halten. Das gelingt in der Praxis nur schwer. Wenn das Wasser im Eisspeicher gefroren ist, ist die resultierende Sole-Temperatur zu gering für die Wärmepumpe, so dass diese den elektrischen Heizstab verwendet. Dies verursacht schnell enorme Stromkosten.

- Die zwei Kreisläufe (Eisspeicher ↔ Wärmepumpe und Energiezaun ↔ Eisspeicher) können nicht gleichzeitig betrieben werden. Die Aufladung des Eisspeichers mit Wärme aus dem Energiezaun ist nur möglich, wenn das Wasser im Pufferspeicher von der Wärmepumpe auf ausreichend hohe Temperaturen gebracht wurde. Bei niedrigen Außentemperaturen kann es passieren, dass für die Aufladung nicht genügend Zeit zur Verfügung steht.

- Um im Sommer kühlen zu können, müsste der Eisspeicher die Minusgrade bis in den Sommer halten können. Das ist jedoch nicht der Fall. Da der Eisspeicher nicht isoliert ist, verliert ein durchgefrorener Eisspeicher ab dem Frühjahr pro Tag etwa 3 % der gespeicherten Kälte. Nach etwa einem Monat ist er aufgetaut. Es ist somit nicht möglich, die Winterkälte in den Sommer zu transportieren.

- Die Kühlkapazität ist auf die im Frühjahr gespeicherte Kälte beschränkt. Sobald die Wassertemperatur im Eisspeicher ca. 20° C erreicht hat, kann nicht mehr gekühlt werden. Das ist bereits nach wenigen Tagen Kühlbetrieb der Fall.

Revisionierbarkeit

- Der Eisspeicher hat keinen Revisionszugang. Wir wurden von einem Viessmann-Techniker aufgefordert, zu prüfen, ob im Eisspeicher überhaupt noch Wasser sei. Mangels Revisionszugang zum Eisspeicher würde so eine Prüfung Erdarbeiten erfordern. Die Bepflanzung oberhalb des Eisspeichers müsste anschließend erneuert werden.

Gesamtsystem

- Komplexes System, das zudem am Markt nur eine Nische einnimmt. Als Folge mangelt es sowohl beim Hersteller als auch bei Ingenieurbüros und bei ausführenden Fachfirmen an Know-How zu Planung und Betrieb.

- Durch die komplexe Konstruktion ist eine Eisspeicheranlage in der Anschaffung teuer.

- Schon minimale Fehler oder Abweichungen bei Planung oder Aufbau führen dazu, dass der elektrische Heizstab der Wärmepumpe verwendet werden muss. Dadurch können im Betrieb überaus hohe Kosten entstehen.

Comments